親が亡くなると所有していた財産は法律に基づいて相続人に引き継がれます。現金などの金銭財産は分けやすいですが、土地や建物などの不動産は分割が難しく名義変更も簡単ではありません。

そこでこの記事では、亡くなった親の土地や建物の名義変更にかかる必要書類、手続きの流れなどについて、分かりやすく説明します。

相続登記とは

相続登記とは、亡くなった人が所有していた不動産の名義を、相続人の名義に変更する手続きのことを指します。

不動産の所有者に関する情報は法務局にて管理されている登記簿に記録されており、相続した不動産については相続人が「相続を原因とする所有権移転登記」、通称「相続登記」を申請することが求められます。

例えば、亡くなった母親名義の不動産を長男が相続したケースでは、長男はその不動産の所在地の管轄法務局にて相続登記を申請し、母親名義から自分の名義に変更しなければなりません。

相続登記の義務化とは

相続登記の義務化のポイントは以下のとおりです。

- 相続登記の義務化は2024年4月1日から始まった

- 過去に発生した相続分も義務化の対象となる

相続登記の義務化は2024年4月1日から始まった

以前は相続登記を行うかどうかは相続人の任意でしたが、2024年4月1日からは相続登記が義務化されることになりました。

過去の相続分も義務化の対象

相続登記の義務化は、施行日である2024年4月1日以前に発生した相続にも適用されます。

過去に相続した未登記の不動産も義務化の対象となります(2027年3月末まで猶予期間が設けられています。)

名義変更を放っておくとどうなる?

親から土地を相続したものの、名義変更の方法が分からず放置している人も少なくないのではないでしょうか。相続した土地の名義を、亡くなった親などの前の所有者から自分の名義に変える手続きが必要です。

この手続きを怠ると、以下のとおりさまざまな問題が生じる可能性があります。

- 固定資産税の納税通知書が届かなくなる

- 土地の売却や有効活用ができなくなる

- 相続人間のトラブルに発展することがある

- 不動産登記簿が実態と一致しなくなってしまう

これらの問題を生じさせないためにも、親の土地の名義変更を早めに行うことが重要です。

例えば親の土地が名義変更されていない状態でも、固定資産税の支払いは必要です。しかし名義変更をしないと、納税通知書が相続人に届かず、税金の滞納リスクが生じます。このリスクを回避するためにも、早急に名義変更を行うべきです。

名義変更期限は3年以内

2024年4月1日以降に不動産を相続・遺贈・遺産分割で取得した場合、相続を知った日から3年以内に登記を行うことが義務付けられています。

また2024年3月31日以前に相続して未登記の不動産については、同年4月1日から3年以内に登記を完了させる必要があります。

正当な理由なく相続登記を怠った場合、10万円以下の過料が科されるケースが想定されますので注意が必要です。

土地など不動産の相続で名義変更を怠るとどうなる?

土地を相続した際に亡くなった方の名義のまま放置して名義変更を行わない場合、次のデメリットが生じる可能性があります。

- 過料の対象となる可能性がある

- 相続した土地を売却できなくなる

- 相続関係が複雑化するおそれがある

- 相続した土地が差し押さえられるリスクがある

- 土地を担保として利用できなくなる

これらについて詳しく見ていきましょう。

過料の対象となる可能性がある

相続した土地の名義変更を期限内に行わず、かつ「正当な理由がない」と判断されると、10万円以下の過料(違反に対する行政罰であり、「前科がつく」といった性質のものではありません)が科される場合があります。

この過料は、期限内に名義変更を完了していれば回避できるものです。不要な支出を避けるためにも、土地相続における名義変更は期限内に確実に済ませるようにしましょう。

相続した土地を売却できなくなる

不動産の売却はその所有者、つまり名義人でなければ行えません。土地を相続しても名義変更をしないままでは、たとえ購入希望者が現れても売却手続きが進められません。

同様に、その土地を賃貸として活用することも不可能です。相続した土地を有効に資産運用するためにも、早めに名義変更の手続きを済ませることが重要です。

相続関係が複雑化するおそれがある

土地を相続した後に名義変更をせずに相続人が亡くなった場合、土地の相続権は次の相続人に引き継がれるため、相続関係がより複雑になります。

このような状況は「数次相続」と呼ばれ、トラブルが発生しやすくなる傾向があります。家族間の争いを防ぐためにも、土地を相続した際には速やかに名義変更を行うことが大切です。

相続した土地が差し押さえられるリスクがある

土地を分割相続した場合、ほかの共有者の持ち分が知らない間に差し押さえられるというケースが想定されます。

例えば、自分がまだ名義変更を行っていない一方で、ほかの相続人(以下A)が名義変更を済ませている状況を考えます。

Aが借入金を抱えており返済が滞った場合、債権者がその土地に「代位登記」という手続きを行うことで差し押さえが可能になります。代位登記によって土地の一部が債権者名義に変更されると、たとえ自分に法定相続分があったとしても、名義変更をしていなければその権利を主張することができません。

代位登記は相続した土地を債権者名義に移す手続きで、法律で認められています。さらに、この土地が担保としてだけでなく、競売にかけられる可能性も高まります。

法定相続分に基づいて土地を相続する場合でも、忘れずに名義変更を行っておくことでこうしたリスクを回避できるので、安心だといえます。

土地を担保として利用できなくなる

通常、所有している土地は銀行からの融資を受ける際に担保として利用できます。しかし、名義変更が完了していない土地は正式に所有している土地として認識されず、担保として利用できません。

その結果融資の金利が高く設定される可能性があり、融資が契約成立しないリスクも考えられます。

自分で土地などの不動産の名義変更を進めるための手続き

この章では、自分で土地などの不動産の名義変更を進めるための手続きを解説します。

現在の不動産の名義を確認する

まず、登記事項証明書を使って不動産の名義を確認しましょう。親名義の不動産を相続した場合は通常問題ありませんが、過去の相続で名義変更がされていないことがあり、親から相続した不動産でも名義が祖父母のままであることがあります。

登記事項証明書は法務局の窓口かオンラインで取得可能です。手続きの二度手間を避けるためにも、事前に確認しておくことが重要です。

相続人を確定させる

遺言書に相続人の記載がない場合は、被相続人の戸籍謄本を確認して、相続人を特定する必要があります。被相続人の配偶者は必ず相続人となり、そのほかの法定相続人については以下を参考にしてください。

なお、法定相続人とは、被相続人の財産を相続する権利を持つ人々のことです。

- 第1順位:被相続人の子ども

- 第2順位:被相続人の父母・祖父母(直系尊属)

- 第3順位:被相続人の兄弟姉妹

戸籍謄本は、被相続人の本籍地がある市区町村役場で取得できます。被相続人の生まれたときから現在に至るまでのものを集める必要があります。

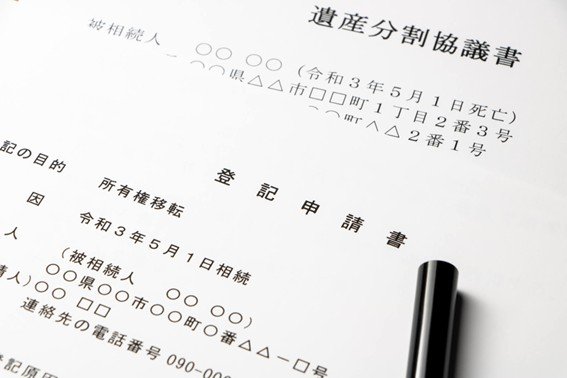

遺産分割協議書を準備する

相続人が1人だけの場合、その人がすべての財産を相続します。しかし、遺言書がない場合で相続人が2人以上いると、相続人全員で遺産の分割方法を話し合う必要があります。

法定相続分に基づかず、相続人間で分割方法を決める場合は「遺産分割協議書」を作成しなければなりません。遺産分割協議書は法務局に提出する書類の一部であり、相続人全員の実印と印鑑証明書の添付も必要です。

ただし、法務局では遺産分割方法や遺産分割協議書の作成についての相談は受け付けていませんので、もし不安があれば、専門家の助けを求めることをお勧めします。

必要な書類をそろえる

法務局に提出する書類について、必要なものは基本的に以下のとおりです。個々のケースによって若干異なる点がありますので、注意してください。基本的には、原本を提出する必要があります。

【遺産分割協議の場合】

- 被相続人の戸籍謄本

- 被相続人の除籍謄本

- 被相続人の住民票の除票または戸籍の附票

- 法定相続人の戸籍謄本(抄本)

- 法定相続人の印鑑証明書

- 固定資産課税明細書

- 新たに不動産を所有する人の住民票

【法定相続分の場合】

- 被相続人の戸籍謄本

- 被相続人の除籍謄本

- 被相続人の住民票の除票または戸籍の附票

- 法定相続人の戸籍謄本(抄本)

- 法定相続人の住民票

- 固定資産課税明細書

【遺言書がある場合】

- 遺言書

- 被相続人の戸籍謄本

- 被相続人の除籍謄本

- 被相続人の住民票の除票または戸籍の附票

- 新たに不動産を所有することになる人の戸籍謄本(抄本)

- 新たに不動産を所有することになる人の住民票

- 固定資産課税明細書

登記申請書を作成する

必要書類をそろえたら、法務局に提出する登記申請書を作成しましょう。登記申請書の様式は法務局のウェブサイトで確認できますが、相続のケースによって書式が異なる場合があるので注意が必要です。

また法務局ではオンラインでの登記申請書作成・申請も受け付けていますが、その場合でも後日、必要書類を窓口に持参するか、郵送で提出しなければならないため、オンラインだけで手続きを完結できないことを覚えておきましょう。

法務局で手続きを行う

必要書類と登記申請書を整えたら、法務局の窓口か郵送にて名義変更の申請を行います。スムーズな手続きを行いたい場合は、郵送よりも直接法務局の窓口に出向くほうが便利です。

申請が受理されると、「登記完了証」と「登記識別情報通知書」が交付されます。これらは法務局の窓口または郵送で受け取ることができます。

名義変更手続きが完了したら、登記完了証と登記識別情報通知書を大切に保管してください。これらの書類は再発行できないため、紛失しないよう十分に注意しましょう。

また名義変更の手続きは、最寄りの法務局ではなく相続した不動産の管轄法務局で実施する必要があることを覚えておいてください。

相続登記を自分で行うデメリット

相続登記を自分で行うことで費用を抑えることができますが、いくつかのデメリットもあります。

時間と労力がかかる

登記は不動産の権利関係を明確にするための重要な手続きであり、その内容を変更するためには法律で定められたルールに従う必要があります。相続登記も例外ではなく、必要書類や申請書の書き方には細かい決まりがあり、簡単に済むものではありません。

必要書類の一つである戸籍謄本は、2024年3月から開始された広域交付制度により、本籍地が遠くても最寄りの市区町村でまとめて取得できるようになりました。しかし、兄弟姉妹の戸籍や過去にコンピューター化されていない戸籍については、特定の市区町村役場で取得する必要があります。

広域交付制度によって戸籍謄本の取得はしやすくなったものの、相続登記にはそれ以外の書類も必要です。インターネットで調べても、実際に必要な書類を正確に集め、申請書を作成するには多くの時間と労力がかかります。

「どの書類を取得すればいいのか分からなくなった」や「申請書に間違いが多く、再提出を求められた」などの理由で、手続きが途中で挫折してしまうこともあります。

登記漏れが生じるおそれがある

自分で相続登記を行う場合、よく起こる問題が「登記漏れ」です。これは、登記すべき不動産を見逃してしまうことを指します。

例えば実家が一戸建ての場合、建物と敷地以外に道路後退部分や私道に持分を持っていることがあります。マンションの場合も、所有している部屋以外に共用部分の持分を持っていることが珍しくありません。

こうした共有部分や私道の持分は、相続人や故人自身も忘れがちです。法務局は申請書に記載された物件のみを登記しますが、それ以外の物件があるかどうかを調査してくれるわけではありません。物件の特定は申請者である相続人が行う必要があり、故人が所有していた物件を把握していないと、登記漏れが発生します。

私道や共用部分の持分に登記漏れがあっても、日常生活では大きな問題にはならないことが多いですが、売却や建て替え時に問題が発生することがあります。契約時に買主や業者から登記漏れを指摘され、再度相続登記を行う必要が生じることがあります。また、ほかの相続人から協力を得られず、登記ができない場合は、売却や建て替えができないこともあります。

相続登記は自分で行うこともできますが、手続きは法律で細かく規定されているため、進め方に不安がある場合は専門家に相談することで、手間を省き、確実に手続きを進めることができます。

まとめ

本記事では亡くなった親が所有していた土地や建物の名義を変更する手続きについて、基本的な知識から実際の手続き方法まで、詳細にわたり解説しました。

親が亡くなった後に不動産の名義を変更することは、相続手続きの一環として非常に重要ですが、この手続きは一見するとシンプルなように思えるものの、実際には多くの手間と注意が必要な作業です

名義変更の手続きは自分自身で進めることも可能ではありますが、必要な書類の収集や作成、手続きの順序、さらに法的な知識を要する場面も少なくありません。また、書類不備や手続きの遅延によるトラブルが発生するリスクもあるため、想像以上に時間と労力を要することが多いのが現実です。特に相続税や不動産の評価額の算定が絡む場合には、専門的な知識が求められ、これらを自力で対応するのは大変な負担となることが予想されます。

名義変更手続きをスムーズに進めるためには、相続に詳しい専門家に相談することを強くおすすめします。専門家に依頼することで、複雑な手続きや必要な書類の整備を一括して任せられるだけでなく、法的リスクを回避しながら迅速かつ正確に手続きを進めることが可能となります。

親が遺した大切な不動産の名義変更をスムーズに終わらせるためにも、まずは一度、専門家への相談を検討してみてはいかがでしょうか。

専門家の力を借りることで、相続手続きをより安心して進めることができるはずです。

- 相澤 光Aizawa Hikaru

- コンサルティング事業本部 コンサルティングサービス室 室長 兼 第四事業部 ダイレクトグループ グループ長

不動産や法人を活用した財産防衛策の立案・実行に従事し、財産と想いを次世代に承継するための支援を提供。最適な選択肢を見つけられるよう、中立的な立場で家族全体の意向調整もサポートすることを信条とする。

当社の30年にわたるナレッジを集約した書籍を発行し、セミナー登壇実績も多数。

趣味:学び(税理士資格の勉強中)、ギター、サウナ

- 専門分野

- 土地持ち資産家、金融資産家向けコンサルティング

- 資格

- 1級ファイナンシャル・プランニング技能士、公認不動産コンサルティングマスター、宅地建物取引士

- 著書

- 「5つの視点」で資産と想いを遺す~人生100年時代の相続対策